恩智浦:为何中国智驾是关键?

2025-07-17

10:06:52

来源: 杜芹

点击

汽车产业无疑是近年来半导体市场最为活跃的细分领域。从电动化到智能化,再到自动驾驶和车联网,汽车不再仅仅是一个简单的交通工具,而成为了智能化、绿色化的代表。而在这场变革的浪潮中,中国以其迅速的创新和灵活的市场反应,无疑成为了全球汽车创新的“风向标”。这也让诸多汽车芯片大厂纷纷押注中国市场,在中国加大布局。

2025年7月初,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)在大连举办了汽车领导力媒体开放日活动,围绕“在中国,为中国;在中国,为全球”的主题,展示了其在汽车半导体领域的深厚积累与前瞻布局。恩智浦执行副总裁兼中国事业部总经理李晓鹤、执行副总裁兼高级模拟与汽车嵌入式系统业务总经理Jens Hinrichsen,以及全球市场与销售副总裁、大中华区汽车电子总经理刘芳等发表演讲,深入剖析了中国汽车产业的创新趋势、恩智浦的本地化战略以及软件定义汽车的未来图景。

恩智浦执行副总裁兼中国事业部总经理李晓鹤

中国汽车市场,冉冉升起的创新引领者

“中国不仅是恩智浦全球销售额的三分之一,更是全球汽车产业创新的先锋。”李晓鹤在开场演讲中指出,2020年以来,半导体行业进入由云端与边缘人工智能驱动的新阶段,预计到2030年全球市场规模将突破1.3万亿美元。在这一浪潮中,中国以其在电动汽车(占全球70%销量、76%电池生产)、机器人(56%全球最大企业在中国)等领域的领先地位,成为半导体行业的核心驱动力。中国汽车市场以超过10%的复合年增长率(CAGR)快速发展,涌现出如长安深蓝、零跑等全球创新领导者。”

“中国汽车工业代表了全球领先的技术,”李晓鹤强调,“我们看到中国客户正在定义全球趋势。”从新能源汽车渗透率接近50%,到新平台开发周期缩短至一年,中国市场的快速迭代和敢于创新的特质正在重塑全球汽车产业格局。

李晓鹤进一步分析,人工智能要从云端走向生产力,关键在于边缘侧的落地。智能网联汽车、人形机器人、智能工厂等场景对低功耗、功能安全、系统安全和实时响应的需求极高。例如,自动驾驶汽车或家用机器人若缺乏可靠的安全机制,将无法获得消费者信任。这为半导体行业提出了更高要求,也为恩智浦提供了施展专长的舞台。

中国汽车市场的快速迭代和创新生态正在重塑全球竞争格局。随着中国智能汽车产业步入“深水区”,构建平台化、模块化、可持续演进的汽车电子系统将是长期趋势。

软件定义汽车,恩智浦的技术驱动力

在软件定义汽车(SDV)的大潮下,全球汽车电子架构正经历从“机械为本”到“软件主导”的深刻转型。2025年,恩智浦半导体以CoreRide平台为核心,联手全新S32K5 MCU家族,为行业交出了一份加速SDV落地的答卷。

所谓的软件定义汽车,简而言之,汽车的功能和硬件不再是固定绑定的,而是通过软件来不断升级和创新。这意味着,汽车厂商可以通过简单的软件更新,快速推陈出新,提升汽车的智能化和功能性。

恩智浦半导体资深副总裁兼汽车微控制器总经理Manuel Alves表示,将硬件复杂性转移到软件中,这是软件定义汽车无法回避的技术现实。想要实现整个汽车生命周期内灵活、快速的软件迭代,前提是拥有一套可标准化部署的硬件基础平台,并辅以具备高度可靠性、可扩展性的系统软件栈。恩智浦推出的CoreRide平台,正是在这一背景下孕育而生。

CoreRide并非简单的芯片或系统,而是以硬件+软件+生态三位一体模式构建的开放平台:

l 硬件层面:涵盖处理器、MCU、电源管理和车载网络(如以太网交换)。

l 软件层面:集成操作系统、中间件、功能安全栈和OTA机制。近期对TTTech Auto的收购进一步强化了恩智浦在软件领域的布局。

l 生态合作:平台已吸引多家技术公司加入。Hinrichsen强调:“软硬件结合是制胜的关键。CoreRide平台保持开放性,支持多品牌、多车型扩展,赋能客户快速部署新功能。”包括近期并入恩智浦的TTTech Auto,将继续以独立品牌在生态内协同创新。

传统汽车中,一个功能更新可能涉及50个软件模块和10个远程信息控制单元(TCU),而CoreRide通过集中式计算平台和软件中间件,提供可立即量产的参考设计,大幅缩短产品上市时间。恩智浦已不再仅仅是一家“芯片提供商”,而是成为整个SDV生态的系统赋能者。

恩智浦强调,“速度”才是软件定义汽车这一切变革的根本驱动力。无论是硬件部署速度、OTA刷新速度,还是开发上线速度——都已成为OEM决策软件定义战略的关键指标。CoreRide平台的推出,正是围绕这个“速度”进行的系统性布局,体现了恩智浦对SDV趋势的深度理解与技术信仰。

恩智浦的“智能汽车杀手锏”组合拳:UWB、4D成像雷达、MCU。。。

恩智浦所理解的汽车“智能”,不仅指娱乐系统辅助,而是让车辆核心功能变得非常智能,形成具备预判能力的系统。与此同时,功能安全与系统安全是基本。这是恩智浦为之奋斗的方向,要实现这些,自然离不开恩智浦高度可扩展的硬件平台。

恩智浦在本次大会上展示了多项前沿技术和产品,凸显其在汽车核心功能(ADAS、信息娱乐、合规功能)领域的专长:

一、UWB:数字钥匙只是开始

在“用手机解锁汽车”这件事上,恩智浦几乎是行业的代名词。恩智浦是汽车数字车钥匙领域的领导者,行业内大部分关键系统都由其所提供。要实现通过手机访问汽车的关键就是UWB技术,通过在车内设置多个UWB锚点就可以实现手机访问汽车,通过软件升级还可以支持雷达功能(如儿童存在检测、自动充电、安全带提醒),无需额外硬件即可扩展功能,大幅优化成本。

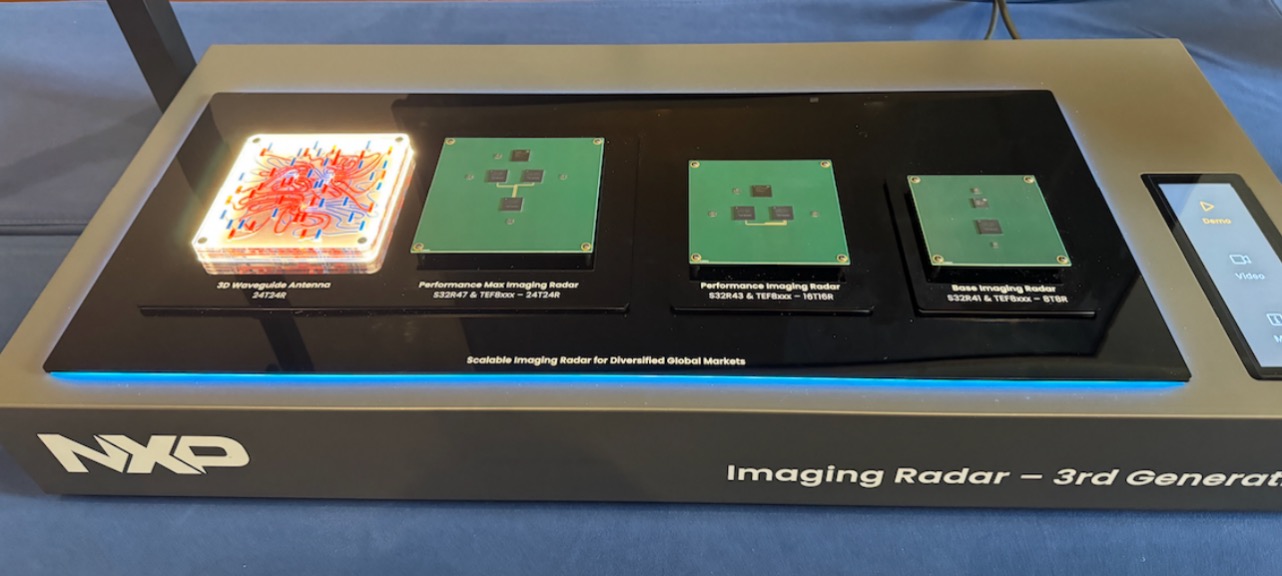

二、4D成像雷达:让自动驾驶看得更清楚

随着L2+、L3甚至L4级自动驾驶逐步落地,雷达的重要性越来越高。Yole预测,到2029年,40%的汽车将具备L2+/L3功能,雷达性能能不能跟上,成了关键。

其中,在众多雷达产品当中,成像雷达的发展非常迅速。成像雷达将沿着通道数持续提升的技术路线演进:从当前主流的8T8R(已在中韩等市场部署);升级至16T16R(规划部署于美国市场);最终迈向24T24R的高端配置,预计于2028年正式实现量产(SOP),主要面向欧洲市场的高阶自动驾驶需求。

同样地,在将成像雷达变为现实并使其成为ADAS功能的一部分方面,中国也处于领先地位。但是目前业内的成像雷达的处理是在现场可编程门阵列(FPGA)上完成的,其痛点是成本高昂又非常难以扩展。

恩智浦给出的答案是:S32R47成像雷达处理器。

据恩智浦ADAS市场总监顾环宇介绍,这是恩智浦第三代成像雷达平台的代表产品,对比上一代,性能翻了一倍,支持的天线数量提升了三倍,功效提升超过2.5倍,AI能力增强,尺寸还缩小了约38%。它不仅支持多目标高分辨率感知,还能处理复杂场景下的识别需求,比如识别道路上的行人、自行车、遗留物体等,真正推动高阶ADAS从“想象”走向“落地”。

恩智浦解决方案通过将天线通道数量减少多达89%,在实现同等或更优性能的同时,可有效解决系统集成难题,并显著降低成本、缩小尺寸以及降低功耗,具备量产能力,适配L2+到L4的各种自动驾驶场景。

S32R47系统框图

成像雷达方案

三、汽车的大脑——处理器

如果说UWB是“入口”,雷达是“眼睛”,那处理器就是“大脑”。

恩智浦的S32汽车处理平台构成一个完整的车规级处理器矩阵。它们可以协同运行,覆盖从中央计算、域控制到边缘节点的全部任务场景。

其中备受关注的,是2025年即将量产的 S32K5微控制器。它采用16nm FinFET制程,集成MRAM,是行业首款同时具备“先进工艺”和“非易失性存储革新”的车规MCU。它不仅能提升OTA速度、安全性,还能更好地支持软件定义汽车的快速迭代。S32K5将于2025年第三季度开始向主要客户提供样品。

S32K5域控制器演示平台

值得一提的是,恩智浦还基于S32平台打造了一套全新操作系统,专为中国市场定制,同时具备全球可用性,真正从芯片到软件形成闭环。

此外,恩智浦还与地平线合作,结合地平线的技术和恩智浦的处理器、网联及电源管理解决方案,构建了一个完整的数据平台。这个平台提升了决策、功能安全、稳定性和驱动安全性,推动了一个更可靠的ADAS平台。所有要素的无缝集成将促进行业协作,并推动创新的落地。

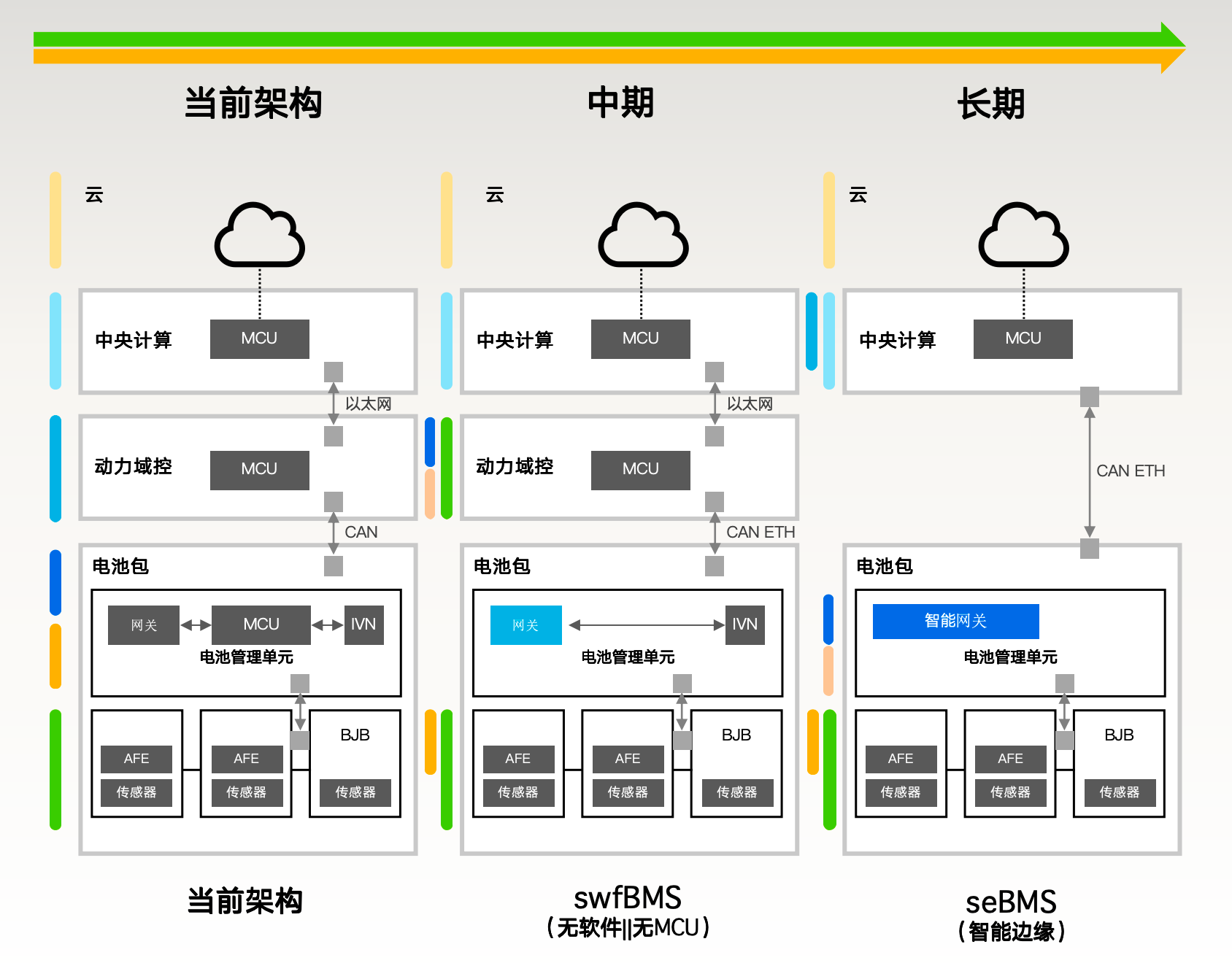

四、电池控制:从BMS到seBMS的进化之路

电池是电动车的命脉,电池管理系统(BMS)决定了续航、安全和维护成本。

随着电动汽车的快速发展,电池管理系统的架构也在快速演进。据恩智浦大中华区资深市场总监周翔的介绍,电池管理系统的架构也在快速演进:目前通过AFE采集电芯数据,经MCU处理,BJB检测电池包电流并通过网关连接上层MCU;中期向无软件电池包(software-free BMS)发展,省去电池包内BMU(Battery Management Unit)的MCU,将算法软件上移;长期来看,BMS重点是实现 “智能边缘(seBMS)”,通过智能网关将数据汇总至HPC,虽面临数据吞吐量、实时性等挑战,但技术路径可行,能优化成本、提升安全可靠性并支持电池梯次利用。

这种架构的变化意味着:更低的成本、更快的开发周期、更高的可维护性。

为此,恩智浦推出了 BMx7318/7518 系列电芯控制器,支持最多18通道的灵活配置,高达300mA的均衡能力,支持125℃高温环境,功耗低至5μA,适用于高压电池系统、储能系统等多种应用。

无论是提升交互体验的 UWB 数字钥匙,支撑高阶感知的 4D成像雷达,还是灵活可扩展的 S32处理器平台,乃至跟随BMS架构演进的电芯控制器,恩智浦正用一整套系统性的“组合拳”,为智能汽车构建稳定可靠的智能底座。

深耕中国39年,以中国为支点迈向新篇章

在技术和平台层面全面布局后,恩智浦的“进攻号角”也已吹响。接下来的重点,就是如何以最快速度将技术真正落地,转化为客户可见的价值。在这方面,中国,正是恩智浦最重要的战略支点。

截止到今年,恩智浦已在中国深耕39年,拥有6000名员工(其中1600名工程师)、6个研发中心、14个办公地点,以及全球最大的后端封测工厂。2025年1月1日,中国事业部的正式成立标志着恩智浦本地化战略的全面升级。这一事业部整合销售、研发、运营、质量和技术支持,旨在以“中国速度”响应客户需求。

李晓鹤表示:“这不仅是一个销售实体,而是以全球资源服务中国客户,同时赋能全球市场。”中国团队已定义并开发超200款产品,涵盖汽车电子、工业应用等多个领域,展现了本地研发的高效率与敏捷性。

在全球供应链复杂性和地缘政治影响下,恩智浦致力于为中国客户打造高效、随动的供应链体系。与台积电(16nm、28nm、180nm工艺)、中芯国际的紧密合作,以及天津自有封测工厂的支撑,确保了供应链的成本竞争力和快速响应能力。此外,恩智浦通过电气化客户赋能中心(ECEC)支持客户提升生产线样品质量,助力中国车企“出海”并满足全球市场本地化需求。

生态合作是恩智浦成功的另一基石。在大会上,恩智浦与吉利汽车研究院成立联合创新实验室、与长城汽车深化合作、与深蓝汽车续签联合创新中心、助力零跑全域自研技术进阶,恩智浦的汽车朋友圈又稳又牢固。

刘芳在演讲中指出尽管AI带来巨大创新空间,但汽车产业的初心不变:安全性、以人为本的用户体验、开放合作的生态理念。她表示:“车还是车,我们对客户和伙伴的承诺不会因技术迭代而改变。”

恩智浦定位于汽车智能化基础设施的提供者,通过软硬件结合为AI落地奠定基础。刘芳强调:“我们希望成为一扇窗户,为主机厂和合作伙伴在AI与智能化路径上提供更多机会。”通过与吉利、长安等车企的合作,恩智浦助力客户实现从传统到现代、从现代到未来的跨越。

结语

恩智浦2025汽车领导力媒体开放日以中国市场为核心,展现了其在全球汽车半导体行业中的战略雄心。正如李晓鹤总结:“利用全球资源池和中国的敏捷度,以中国速度驱动全球创新。”从CoreRide平台的软硬件协同,到UWB、雷达等前沿技术的落地,恩智浦正在以中国为支点,携手中国车企和生态伙伴,撬动全球汽车半导体行业的未来。

责任编辑:admin

相关文章

-

- 半导体行业观察

-

- 摩尔芯闻