从芯片到系统,MPS以全栈方案破解人形机器人规模化难题

2025-10-17

14:48:36

来源: 李晨光

点击

近年来,人形机器人行业在产业链上下游厂商的共同努力和推动下迎来了历史性转折,正从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡。据高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025年全球人形机器人的市场规模将达到63.39亿元,2035年可能超过4000亿元。

在政策支持、AI大模型赋能以及市场需求的多维驱动下,人形机器人已开始在工业制造、仓储物流、医疗康复及家庭服务等场景中逐步实现商业化落地,展现出成为继新能源汽车后的下一个万亿级产业的巨大潜力。

在此背景下,全球领先的半导体公司MPS于2025年10月15日在上海举办了“人形机器人解决方案”发布会。MPS模拟产品线的总监瞿松通过回溯产业发展历程和当前现状,深入剖析了行业目前正面临的一系列核心挑战与市场机遇,并揭晓了MPS针对人形机器人应用难题推出的高性能电机驱动、高精度传感器、驱控一体式电机等多款新产品,进一步详细解析了产品特性与技术优势。

MPS模拟产品线的总监瞿松

48V渐成人形机器人主流方案

回顾机器人产业发展历程不难发现,21世纪以来,全球人形机器人行业快速发展,波士顿动力、特斯拉等国际企业与宇树科技、智元、小鹏等国内企业均推出各具技术特色的产品,在技术进步、政策支持和市场需求推动下正迈向规模化应用。

瞿松表示,人形机器人目前正朝着类人化、自主化、集群化、安全化方向快速发展,但在前景广阔的发展趋势下仍面临诸多挑战,例如运动能力与稳定性不足、效率和安全性有待提高以及高昂的制造成本等。

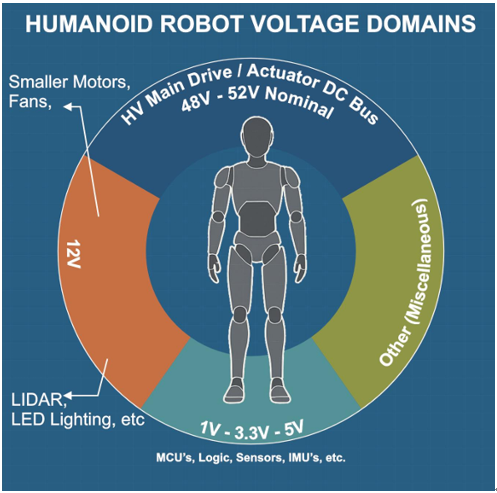

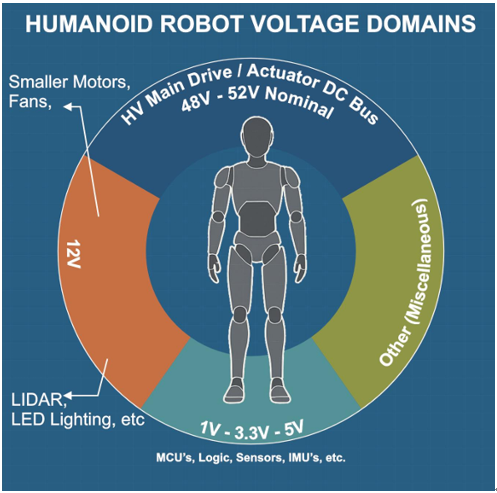

值得关注的是,“在人形机器人领域,48V已成为主流安全电压方案,覆盖从主驱动总线到电池供电的核心环节。”瞿松指出,人形机器人的电压域以48V-52V为主驱总线,搭配12V(手部电机、冷却风扇)、1-5V(传感器、MCU)等多级架构,既满足动力系统的功率需求,又通过DC/DC转换器实现安全高效的电压分配。

据了解,当前行业厂商普遍采用48V方案,典型电池容量2-3KWh,支持4-8小时运行,峰值功率达2-2.5KW,适配20-50个电机的多自由度控制。

瞿松表示,这一电压选择既保障了运动性能,又推动了技术标准化,但也面临挑战——传统面向12V/24V的汽车或计算设备芯片难以直接适配,而MPS凭借自主制程研发优势,可针对48V场景定制60-80V等精准耐压的芯片方案,避免“过度设计”带来的成本浪费,为高精度位置控制、多传感器协同提供了高效可靠的硬件支撑,成为推动人形机器人从实验室走向规模化应用的关键技术助力。

随着行业对动力效率、控制精度的要求持续提升,48V电压体系将在MPS等企业的技术迭代中进一步优化,加速人形机器人在工业、服务等场景的落地进程。

针对上文提到的技术挑战,MPS推出了人形机器人解决方案,旨在通过更高的安全性、可扩展性和可靠性,帮助人形机器人制造商攻克技术挑战,实现其具身智能的发展目标与愿景。

电机驱动芯片,提升人形机器人运动能力与稳定性

在人形机器人电机驱动领域,MPS的MP(Q)6547A与MP6543两款芯片凭借高集成度、强驱动性能与灵活适配性,成为支撑机器人运动能力与稳定性的核心方案。

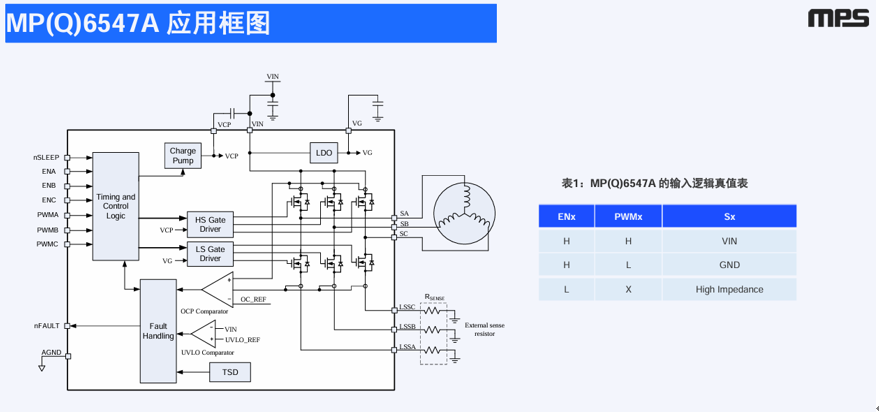

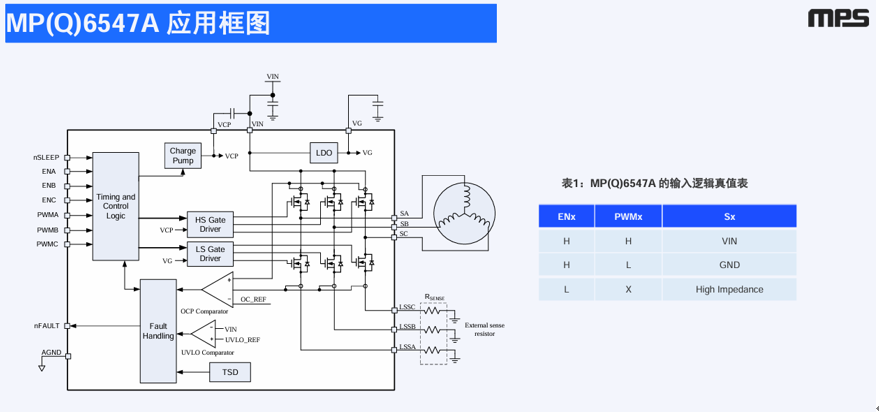

据瞿松介绍,MP(Q)6547A是一款面向中高压场景的三相无刷直流电机驱动器IC,工作电压覆盖4V-32V,内部集成3个半桥驱动器与6个低内阻MOSFET(上管60mΩ、下管50mΩ),可实现3A连续输出电流、6A峰值电流,足以驱动人形机器人躯干、关节等大负载运动单元。其创新点在于内部充电泵支持100%占空比工作,搭配自动同步整流功能,能在宽电压范围内保持高效驱动;同时集成欠压锁定、过压、过温、过流等多重保护,并采用QFN-18(3mm×4mm)超小封装,兼具可润湿侧翼设计,在缩小PCB占板面积的同时提升散热能力,完美适配机器人狭小空间内的多电机布局需求。

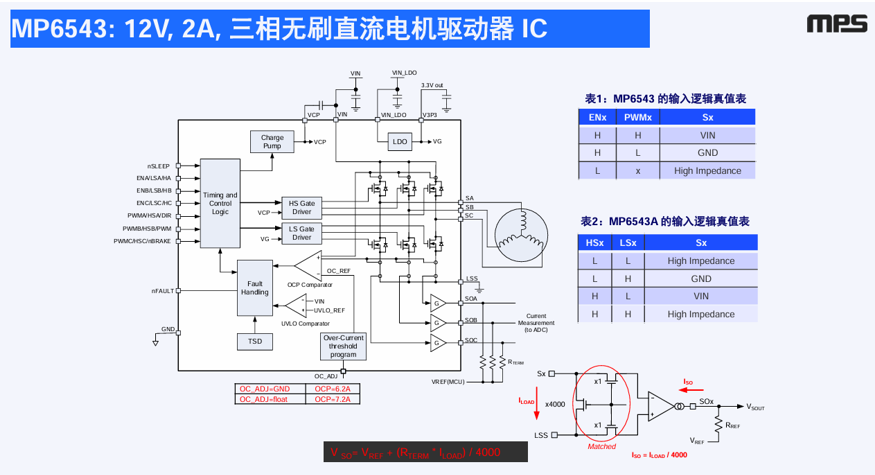

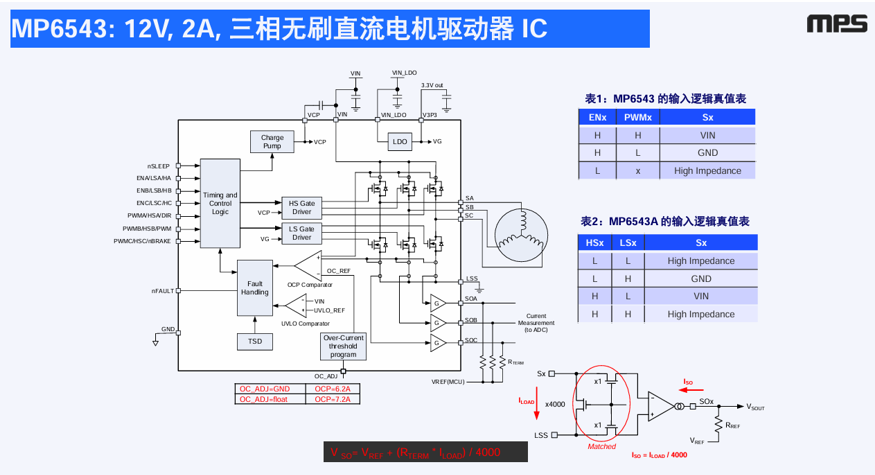

针对灵巧手、小型关节模组等低电压、低功耗的细分场景,MP6543则表现亮眼。瞿松表示,该芯片工作电压范围3V-12V,集成3路半桥驱动器(每路MOSFET内阻110mΩ),支持2A连续输出电流,还具备PWM/ENBL输入、霍尔信号输入等灵活控制方式,内置3.3V/100mA LDO调节器与双向电流检测放大器,可精准实现电流反馈与FOC算法控制。其QFN-24封装同样迷你,且内部充电泵支持100%占空比工作,在保障驱动性能的同时,为人形机器人低功耗场景提供了高效解决方案。

能看到,两款芯片均深度适配三相无刷直流电机的驱动需求,通过集成化设计简化系统架构,既满足了人形机器人对“高功率密度、小体积”的技术要求,又通过多重保护与灵活控制功能,为开发者在运动控制算法的落地提供了可靠硬件支撑,成为MPS赋能人形机器人从“能走会动”到“精准灵活”进阶的核心技术利器。

MPS传感器,机器人精准控制的关键

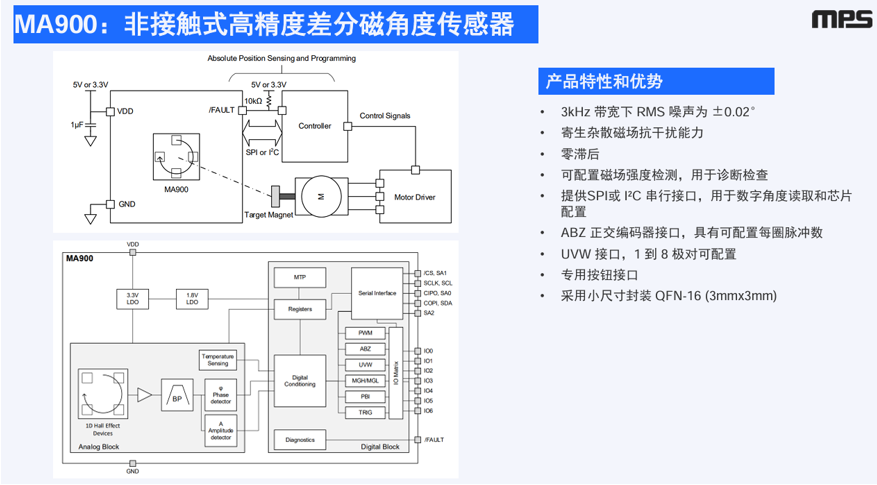

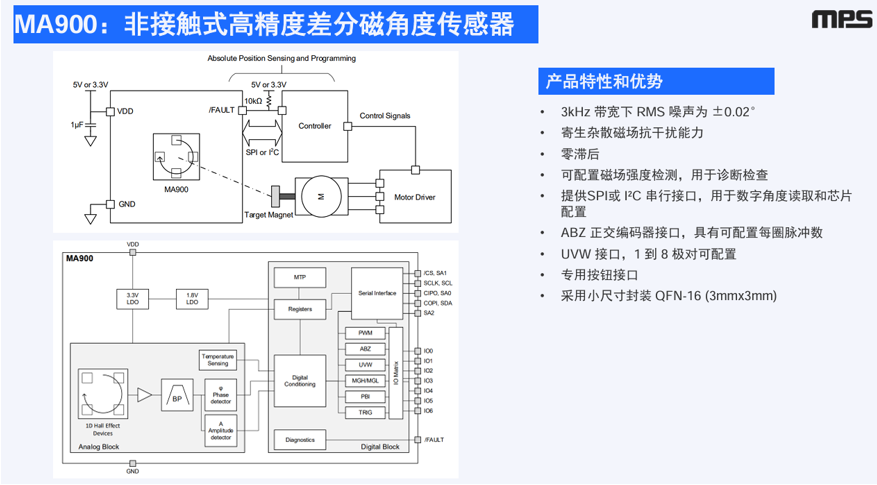

在人形机器人精准控制领域,MPS的MA(Q)600A与MA(Q)900两款磁角度传感器凭借高精度、强抗干扰性与灵活适配性,成为机器人感知系统的核心“神经末梢”。

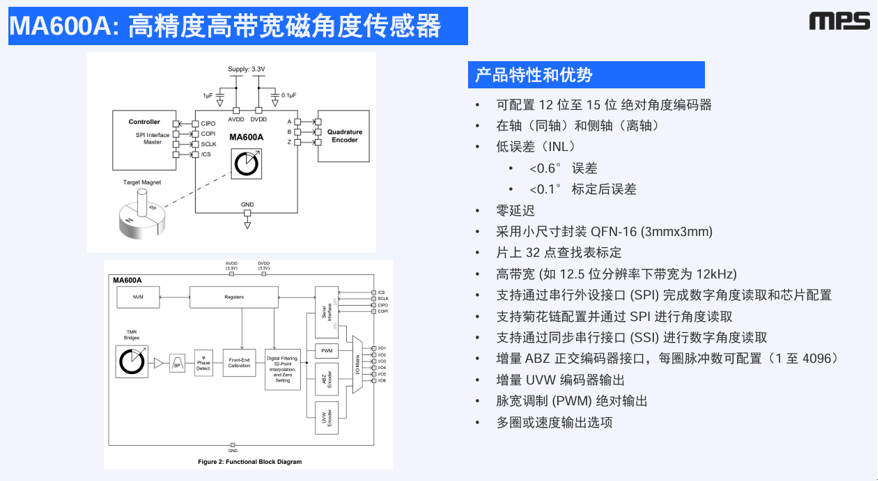

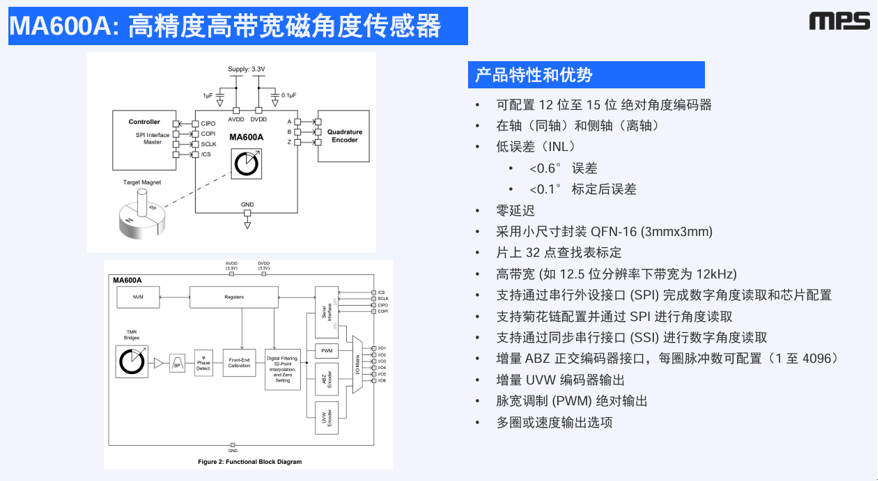

据介绍,MA(Q)600A是一款基于隧道磁阻(TMR)技术的高精度高带宽磁角度传感器,专为机器人精密位置控制而生。它集成高灵敏度TMR传感器,无噪声分辨率可达12-15位,工作范围内角度误差(INL)小于0.6°,经用户校准后误差可进一步降至0.1°以下,带宽高达12kHz,能精准捕捉关节电机的每一次细微转动。该传感器工作电压3.0V-3.6V,支持SPI、ABZ、PWM、UVW、SSI等丰富通信接口,还可通过菊花链配置实现多传感器组网,适配从灵巧手到躯体关节的多样布局需求。该产品采用QFN-16(3mm×3mm)超小封装,支持同轴或离轴安装,能轻松嵌入机器人狭小空间,且通过AEC-Q100车规级认证,在可靠性与稳定性上表现卓越,为机器人的高精度动作提供了“毫米级控制、微米级感知”的技术支撑。

针对机器人内部多电机杂散磁场干扰的痛点,MPS的MA(Q)900采用基于霍尔的差分传感技术,通过传感器IC多位置磁场差异提取角度数据,可抵御超过4kA/m DC或5mT的寄生杂散磁场,实现零滞后、高精度的角度测量。其无噪声分辨率达10-14位,3kHz带宽下RMS噪声仅±0.02°,工作电压覆盖3.0V-3.6V与4.5V-5.5V,通信接口支持SPI、I²C、ABZ、PWM等多种协议,还具备可配置磁场强度检测功能,便于系统诊断。封装提供QFN-16(3mm×3mm)与QFN-32(5mm×5mm)两种选择,同时符合AEC-Q100、ASIL-B/D等车规与功能安全认证,在工业机器人、汽车转向系统等场景均有出色表现,尤其为人形机器人在复杂电磁环境下的稳定运行筑牢了感知基石。

MPS这两款传感器从高精度测量到强抗干扰性,全面覆盖人形机器人对角度感知的多元需求,是MPS赋能机器人从“能动作”到“精准动、稳定动”的关键感知层技术方案。

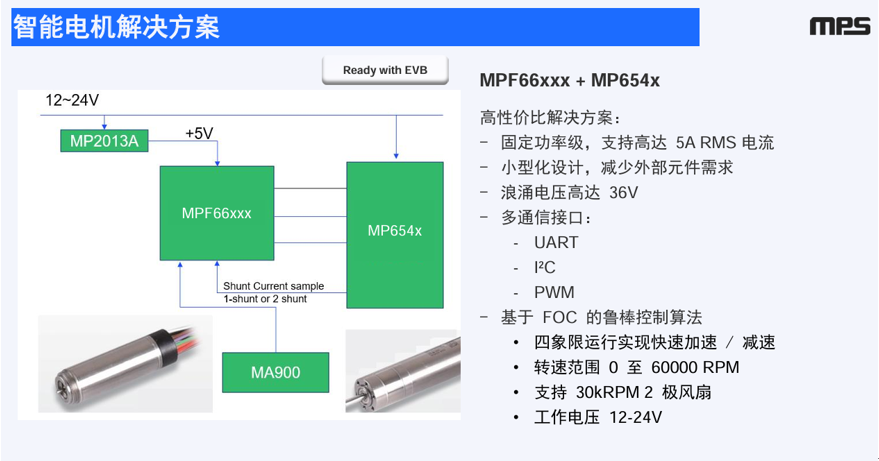

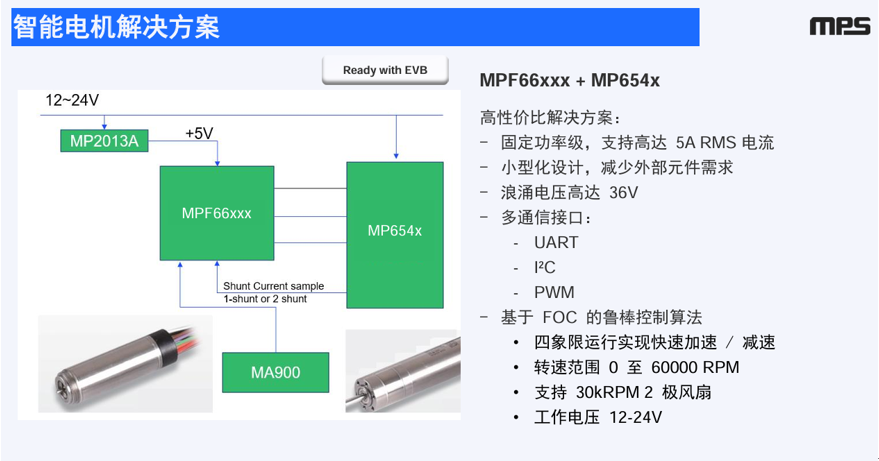

空心杯电机一体机,赋能灵巧手高集成动力核心

瞿松在分享中指出,除了上述针对单一功能的应用场景外,MPS还提供了一套面向未来的高性能、高集成度电机驱动解决方案,可以在高功率密度、低噪音、快速响应的基础上,在有限空间内实现高度集成与智能控制,以适应人形机器人向类人化、自主化、轻量化发展的趋势。

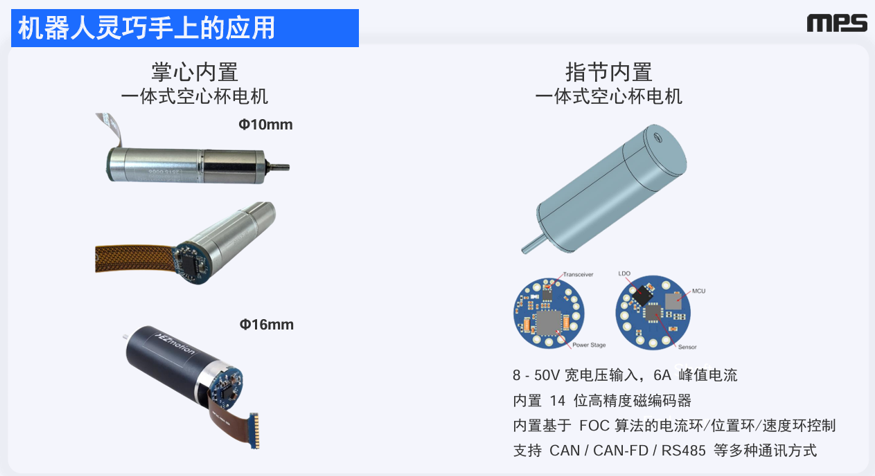

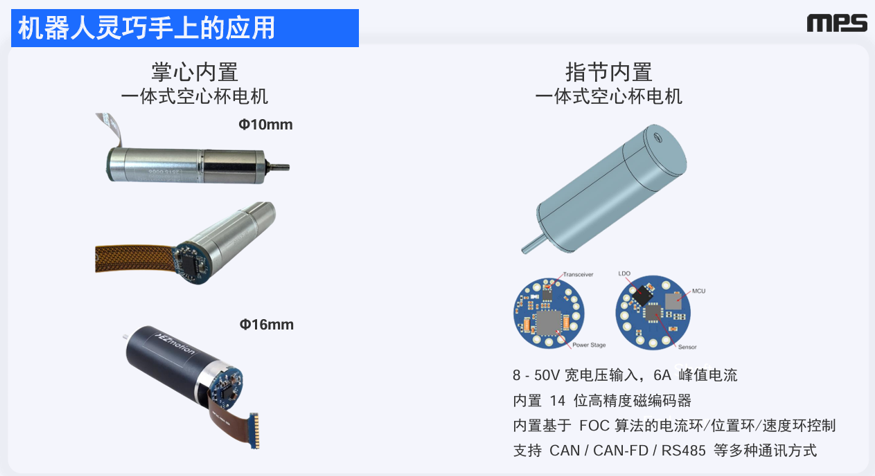

在人形机器人灵巧手向高自由度、小型化演进的趋势下,MPS 凭借空心杯电机一体机产品,构建起 “从核心器件到完整动力系统” 的解决方案,精准破解灵巧手 “多电机集成难、空间受限、开发周期长” 的核心痛点,成为推动灵巧手从实验室走向商业化的关键力量。

瞿松表示,从应用场景适配来看,MPS空心杯电机一体机深度契合灵巧手的技术路线与尺寸需求。随着2024年后灵巧手自由度普遍提升至15-21个,且手掌需按1:1仿生设计,电机集成空间被极度压缩。对此,MPS针对性覆盖“指节内置”与“掌心内置”两大主流技术路线:针对指节内置对电机长度的严苛要求,提供直径8-16mm的超小尺寸机型,最小可支持直径10mm以内的手指集成;针对掌心内置“三电机一组”的布局需求,推出前端集成梯形丝杠/螺丝杠减速装置、后端为电机本体的一体化结构,将驱动、传感、传动模块高度整合,无需额外预留器件安装空间,完美适配15-21个电机在仿生手掌内的密集布局。

MPS空心杯电机一体机以“高集成、高精度、低成本、快开发”等诸多特性重塑灵巧手动力系统。

无论是指节内置的微型化挑战,还是掌心内置的多电机协同需求,MPS 空心杯电机一体机都不再是单一器件,而是提供全套动力系统解决方案,为人形机器人灵巧手实现“更灵活、更精准、更经济”的交互能力奠定核心基础,加速推动灵巧手在工业装配、家庭服务、医疗护理等场景的落地应用。

MPS以“芯片+算法+系统”,锚定人形机器人底层动力创新

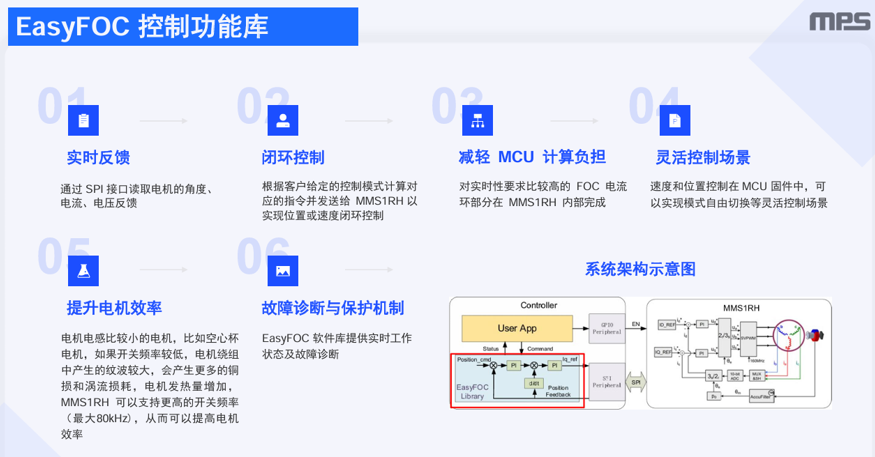

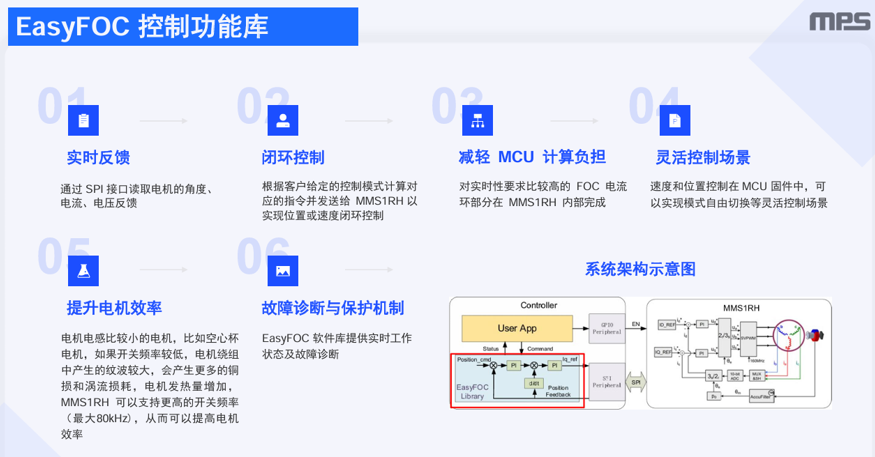

与此同时,在人形机器人对运动控制精度、开发效率要求日益提升的背景下,MPS推出的EasyFOC控制功能库,以算法赋能硬件,软件简化开发的思路,成为驱动机器人精准高效动的核心软件方案。

从系统架构看,EasyFOC库如同智能中枢,一边连接用户应用层的控制指令,一边对接MMS1RH硬件的执行反馈,通过分层设计实现“软件灵活配置+硬件高效执行”的协同,让复杂的FOC控制技术门槛大幅降低。

综合来看,在具身智能的竞赛中,MPS正以“硬件-软件-系统”三位一体的创新逻辑,重新定义人形机器人的底层动力方案。从高功率密度的芯片器件,到像EasyFOC这样的算法功能库,再到覆盖电机、驱动、传感的一体化系统,MPS不仅是零部件供应商,更具备从IC到系统级方案的能力跃迁,成为人形机器人产业的动力底座构建者。

这种技术前瞻性与生态整合力,将助力其在人形机器人从实验室走向规模化应用的进程中,持续释放创新赋能的价值,成为推动行业突破技术瓶颈、加速商业落地的关键力量。

在政策支持、AI大模型赋能以及市场需求的多维驱动下,人形机器人已开始在工业制造、仓储物流、医疗康复及家庭服务等场景中逐步实现商业化落地,展现出成为继新能源汽车后的下一个万亿级产业的巨大潜力。

在此背景下,全球领先的半导体公司MPS于2025年10月15日在上海举办了“人形机器人解决方案”发布会。MPS模拟产品线的总监瞿松通过回溯产业发展历程和当前现状,深入剖析了行业目前正面临的一系列核心挑战与市场机遇,并揭晓了MPS针对人形机器人应用难题推出的高性能电机驱动、高精度传感器、驱控一体式电机等多款新产品,进一步详细解析了产品特性与技术优势。

MPS模拟产品线的总监瞿松

48V渐成人形机器人主流方案

回顾机器人产业发展历程不难发现,21世纪以来,全球人形机器人行业快速发展,波士顿动力、特斯拉等国际企业与宇树科技、智元、小鹏等国内企业均推出各具技术特色的产品,在技术进步、政策支持和市场需求推动下正迈向规模化应用。

瞿松表示,人形机器人目前正朝着类人化、自主化、集群化、安全化方向快速发展,但在前景广阔的发展趋势下仍面临诸多挑战,例如运动能力与稳定性不足、效率和安全性有待提高以及高昂的制造成本等。

值得关注的是,“在人形机器人领域,48V已成为主流安全电压方案,覆盖从主驱动总线到电池供电的核心环节。”瞿松指出,人形机器人的电压域以48V-52V为主驱总线,搭配12V(手部电机、冷却风扇)、1-5V(传感器、MCU)等多级架构,既满足动力系统的功率需求,又通过DC/DC转换器实现安全高效的电压分配。

据了解,当前行业厂商普遍采用48V方案,典型电池容量2-3KWh,支持4-8小时运行,峰值功率达2-2.5KW,适配20-50个电机的多自由度控制。

瞿松表示,这一电压选择既保障了运动性能,又推动了技术标准化,但也面临挑战——传统面向12V/24V的汽车或计算设备芯片难以直接适配,而MPS凭借自主制程研发优势,可针对48V场景定制60-80V等精准耐压的芯片方案,避免“过度设计”带来的成本浪费,为高精度位置控制、多传感器协同提供了高效可靠的硬件支撑,成为推动人形机器人从实验室走向规模化应用的关键技术助力。

随着行业对动力效率、控制精度的要求持续提升,48V电压体系将在MPS等企业的技术迭代中进一步优化,加速人形机器人在工业、服务等场景的落地进程。

针对上文提到的技术挑战,MPS推出了人形机器人解决方案,旨在通过更高的安全性、可扩展性和可靠性,帮助人形机器人制造商攻克技术挑战,实现其具身智能的发展目标与愿景。

电机驱动芯片,提升人形机器人运动能力与稳定性

在人形机器人电机驱动领域,MPS的MP(Q)6547A与MP6543两款芯片凭借高集成度、强驱动性能与灵活适配性,成为支撑机器人运动能力与稳定性的核心方案。

据瞿松介绍,MP(Q)6547A是一款面向中高压场景的三相无刷直流电机驱动器IC,工作电压覆盖4V-32V,内部集成3个半桥驱动器与6个低内阻MOSFET(上管60mΩ、下管50mΩ),可实现3A连续输出电流、6A峰值电流,足以驱动人形机器人躯干、关节等大负载运动单元。其创新点在于内部充电泵支持100%占空比工作,搭配自动同步整流功能,能在宽电压范围内保持高效驱动;同时集成欠压锁定、过压、过温、过流等多重保护,并采用QFN-18(3mm×4mm)超小封装,兼具可润湿侧翼设计,在缩小PCB占板面积的同时提升散热能力,完美适配机器人狭小空间内的多电机布局需求。

针对灵巧手、小型关节模组等低电压、低功耗的细分场景,MP6543则表现亮眼。瞿松表示,该芯片工作电压范围3V-12V,集成3路半桥驱动器(每路MOSFET内阻110mΩ),支持2A连续输出电流,还具备PWM/ENBL输入、霍尔信号输入等灵活控制方式,内置3.3V/100mA LDO调节器与双向电流检测放大器,可精准实现电流反馈与FOC算法控制。其QFN-24封装同样迷你,且内部充电泵支持100%占空比工作,在保障驱动性能的同时,为人形机器人低功耗场景提供了高效解决方案。

能看到,两款芯片均深度适配三相无刷直流电机的驱动需求,通过集成化设计简化系统架构,既满足了人形机器人对“高功率密度、小体积”的技术要求,又通过多重保护与灵活控制功能,为开发者在运动控制算法的落地提供了可靠硬件支撑,成为MPS赋能人形机器人从“能走会动”到“精准灵活”进阶的核心技术利器。

MPS传感器,机器人精准控制的关键

在人形机器人精准控制领域,MPS的MA(Q)600A与MA(Q)900两款磁角度传感器凭借高精度、强抗干扰性与灵活适配性,成为机器人感知系统的核心“神经末梢”。

据介绍,MA(Q)600A是一款基于隧道磁阻(TMR)技术的高精度高带宽磁角度传感器,专为机器人精密位置控制而生。它集成高灵敏度TMR传感器,无噪声分辨率可达12-15位,工作范围内角度误差(INL)小于0.6°,经用户校准后误差可进一步降至0.1°以下,带宽高达12kHz,能精准捕捉关节电机的每一次细微转动。该传感器工作电压3.0V-3.6V,支持SPI、ABZ、PWM、UVW、SSI等丰富通信接口,还可通过菊花链配置实现多传感器组网,适配从灵巧手到躯体关节的多样布局需求。该产品采用QFN-16(3mm×3mm)超小封装,支持同轴或离轴安装,能轻松嵌入机器人狭小空间,且通过AEC-Q100车规级认证,在可靠性与稳定性上表现卓越,为机器人的高精度动作提供了“毫米级控制、微米级感知”的技术支撑。

针对机器人内部多电机杂散磁场干扰的痛点,MPS的MA(Q)900采用基于霍尔的差分传感技术,通过传感器IC多位置磁场差异提取角度数据,可抵御超过4kA/m DC或5mT的寄生杂散磁场,实现零滞后、高精度的角度测量。其无噪声分辨率达10-14位,3kHz带宽下RMS噪声仅±0.02°,工作电压覆盖3.0V-3.6V与4.5V-5.5V,通信接口支持SPI、I²C、ABZ、PWM等多种协议,还具备可配置磁场强度检测功能,便于系统诊断。封装提供QFN-16(3mm×3mm)与QFN-32(5mm×5mm)两种选择,同时符合AEC-Q100、ASIL-B/D等车规与功能安全认证,在工业机器人、汽车转向系统等场景均有出色表现,尤其为人形机器人在复杂电磁环境下的稳定运行筑牢了感知基石。

MPS这两款传感器从高精度测量到强抗干扰性,全面覆盖人形机器人对角度感知的多元需求,是MPS赋能机器人从“能动作”到“精准动、稳定动”的关键感知层技术方案。

空心杯电机一体机,赋能灵巧手高集成动力核心

瞿松在分享中指出,除了上述针对单一功能的应用场景外,MPS还提供了一套面向未来的高性能、高集成度电机驱动解决方案,可以在高功率密度、低噪音、快速响应的基础上,在有限空间内实现高度集成与智能控制,以适应人形机器人向类人化、自主化、轻量化发展的趋势。

在人形机器人灵巧手向高自由度、小型化演进的趋势下,MPS 凭借空心杯电机一体机产品,构建起 “从核心器件到完整动力系统” 的解决方案,精准破解灵巧手 “多电机集成难、空间受限、开发周期长” 的核心痛点,成为推动灵巧手从实验室走向商业化的关键力量。

瞿松表示,从应用场景适配来看,MPS空心杯电机一体机深度契合灵巧手的技术路线与尺寸需求。随着2024年后灵巧手自由度普遍提升至15-21个,且手掌需按1:1仿生设计,电机集成空间被极度压缩。对此,MPS针对性覆盖“指节内置”与“掌心内置”两大主流技术路线:针对指节内置对电机长度的严苛要求,提供直径8-16mm的超小尺寸机型,最小可支持直径10mm以内的手指集成;针对掌心内置“三电机一组”的布局需求,推出前端集成梯形丝杠/螺丝杠减速装置、后端为电机本体的一体化结构,将驱动、传感、传动模块高度整合,无需额外预留器件安装空间,完美适配15-21个电机在仿生手掌内的密集布局。

MPS空心杯电机一体机以“高集成、高精度、低成本、快开发”等诸多特性重塑灵巧手动力系统。

无论是指节内置的微型化挑战,还是掌心内置的多电机协同需求,MPS 空心杯电机一体机都不再是单一器件,而是提供全套动力系统解决方案,为人形机器人灵巧手实现“更灵活、更精准、更经济”的交互能力奠定核心基础,加速推动灵巧手在工业装配、家庭服务、医疗护理等场景的落地应用。

MPS以“芯片+算法+系统”,锚定人形机器人底层动力创新

与此同时,在人形机器人对运动控制精度、开发效率要求日益提升的背景下,MPS推出的EasyFOC控制功能库,以算法赋能硬件,软件简化开发的思路,成为驱动机器人精准高效动的核心软件方案。

从系统架构看,EasyFOC库如同智能中枢,一边连接用户应用层的控制指令,一边对接MMS1RH硬件的执行反馈,通过分层设计实现“软件灵活配置+硬件高效执行”的协同,让复杂的FOC控制技术门槛大幅降低。

综合来看,在具身智能的竞赛中,MPS正以“硬件-软件-系统”三位一体的创新逻辑,重新定义人形机器人的底层动力方案。从高功率密度的芯片器件,到像EasyFOC这样的算法功能库,再到覆盖电机、驱动、传感的一体化系统,MPS不仅是零部件供应商,更具备从IC到系统级方案的能力跃迁,成为人形机器人产业的动力底座构建者。

这种技术前瞻性与生态整合力,将助力其在人形机器人从实验室走向规模化应用的进程中,持续释放创新赋能的价值,成为推动行业突破技术瓶颈、加速商业落地的关键力量。

责任编辑:Ace

相关文章

-

- 半导体行业观察

-

- 摩尔芯闻